访问学人计划

杰出访问学人——董晓教授

发布于 2023-03-03

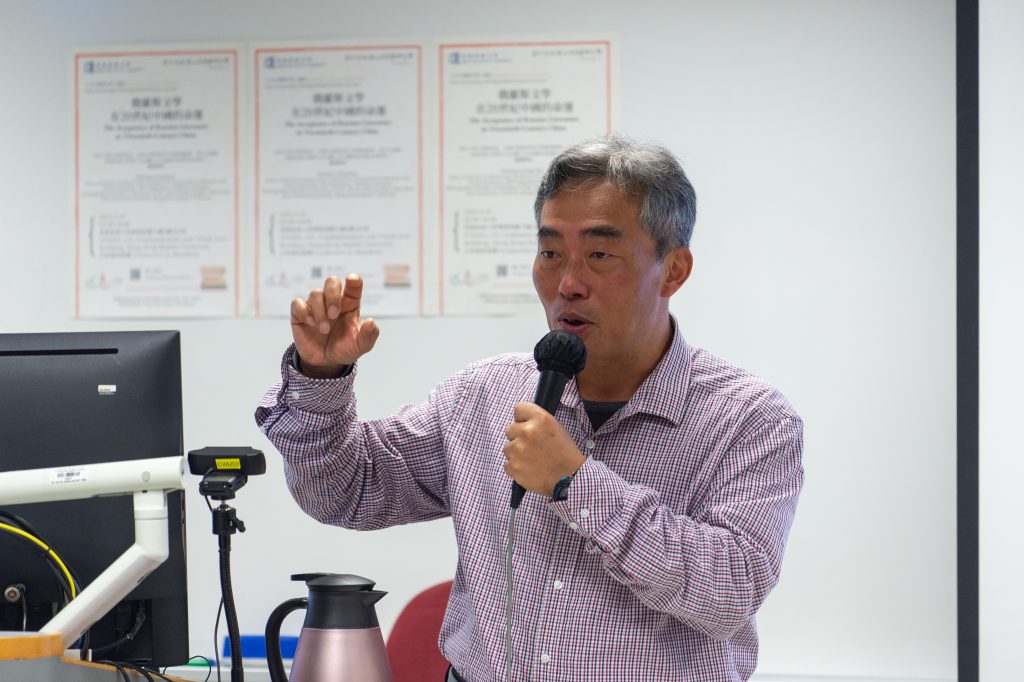

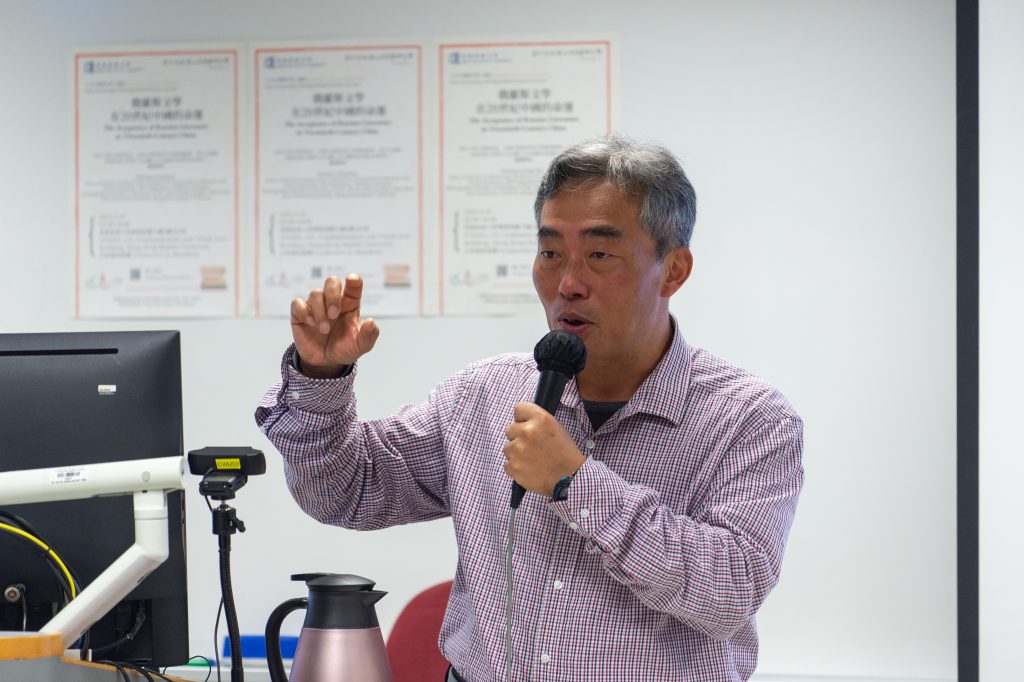

香港浸会大学孙少文伉俪人文中国研究所十分高兴能重启因疫情而延后的“杰出访问学人计划”,邀请到南京大学文学院院长董晓教授于2023年四月中莅临香港,在浸大访问一周。访问期间,董教授在浸大校园主讲了一场“人文中国杰出学人讲座”,吸引了数十位浸大及友校学生和公众人士亲临参加。

俄罗斯文学在20世纪中国的命运

日期:2023年4月19日星期三

时间:下午4:30-6:00

地点:香港浸会大学传理视艺大楼2楼203室 (CVA203)

讲者:董晓教授(南京大学文学院院长、比较文学与世界文学专业教授、博士生导师,浸大孙少文伉俪人文中国研究所杰出访问学人)

演讲语言:普通话

讲者简介

董晓,南京大学文学院院长,比较文学与世界文学专业教授,博士生导师,主要从事俄罗斯文学及中俄文学关係的研究和翻译工作,出版有《走近〈金蔷薇〉:巴乌斯托夫斯基创作论》、《圣徒抑或恶魔:涅恰耶夫其人其事》、《乌托邦与反乌托邦:对峙与嬗变——苏联文学发展历程论》、《契诃夫戏剧的喜剧本质论》、《斯坦尼斯拉夫斯基戏剧体系及其在中国的影响》等学术著作,《不合时宜的思想》(高尔基著,合译)、《茨维塔耶娃文集》(随笔卷和回忆录卷)、《白色的虹:巴乌斯托夫斯基短篇小说选》、《一切都在流动》(格罗斯曼著)等译著,以及各类学术论文。兼任中国比较文学学会理事、江苏省比较文学学会副会长、中国高等教育学会外国文学专业委员会副会长、中国俄罗斯文学研究会副会长等,教育部重大攻关项目「多卷本《俄国戏剧史》编撰及重要资料翻译研究」首席专家。

讲座大要

是次讲座,董晓教授以「苏俄文学在二十世纪中国的命运」为题,分六个论点依次展开。第一,董晓教授开宗明义地指出苏俄文学对中国现代文学的影响之大。具体而言,在特殊年代中国对苏俄文学的热捧与批判均是其影响力之体现,苏俄文学也对好几代中国作家形成了「影响的焦虑」。第二,由于政治、历史、意识形态等因素的相似,二十世纪的苏俄文学史与中国新文学史恰好形成了一种独特的「错位对应」关係,耐人寻味。第三,在中国改革开放后,苏俄文学受到了冷遇,这是历史的必然,但也是深刻的遗憾。第四,在中国的特殊年代里,苏俄文学被狂热崇拜,这是一种绝无仅有的文化现象,但实则也是对苏俄文学的一种歪曲与误读;意识形态化的阐释实则损害了俄罗斯经典作家的艺术魅力。第五,中国现代文学对二十世纪苏俄文学不同层面的接受,分别产生了积极与消极的不同影响。第六,当今俄罗斯文学对中国文学的影响越来越小,但这也正是对二十世纪俄罗斯文学与中国文学进行平行观照的契机,因爲两国在某些议题上存在著共同的困惑。

(记录:本所博士生张子璇)

承蒙讲者授权,本场讲座之录像已上传至香港浸会大学图书馆网站,供感兴趣人士重温:https://hkbutube.lib.hkbu.edu.hk/st/display.php?bibno=st1097